Der Hof

Unsere Lage in Angelbeck, eine Bauernschaft zu Löningen gehörig, am Rand einer Anhöhe mitten im Urstromtal der Hase, die Ackerflächen mit ihrem mächtigen Humusaufbau aus über 1200 jähriger Bewirtschaftung, mit den Wald- und Wiesenflächen rundherum sind Zeugnisse langen Lebens in und von der Natur. Zum Hof gehören ca 30 ha Grün- und Ackerland die ökologisch bewirtschaftet werden sowie 8ha Wald und 1 ha Moor.

Die historischen Gebäude der Hofanlage stammen größtenteils aus dem frühen 19ten Jahrhundert und sind eingetragenen Denkmäler.

Heute bietet uns der Hof ein zu Hause und die Grundlage für unsere Betriebe

Gemeinsam sorgen wir für die Einhaltung der Ziele der Stiftung und den Erhalt des gesamten Hofes.

Die Gemeinschaft

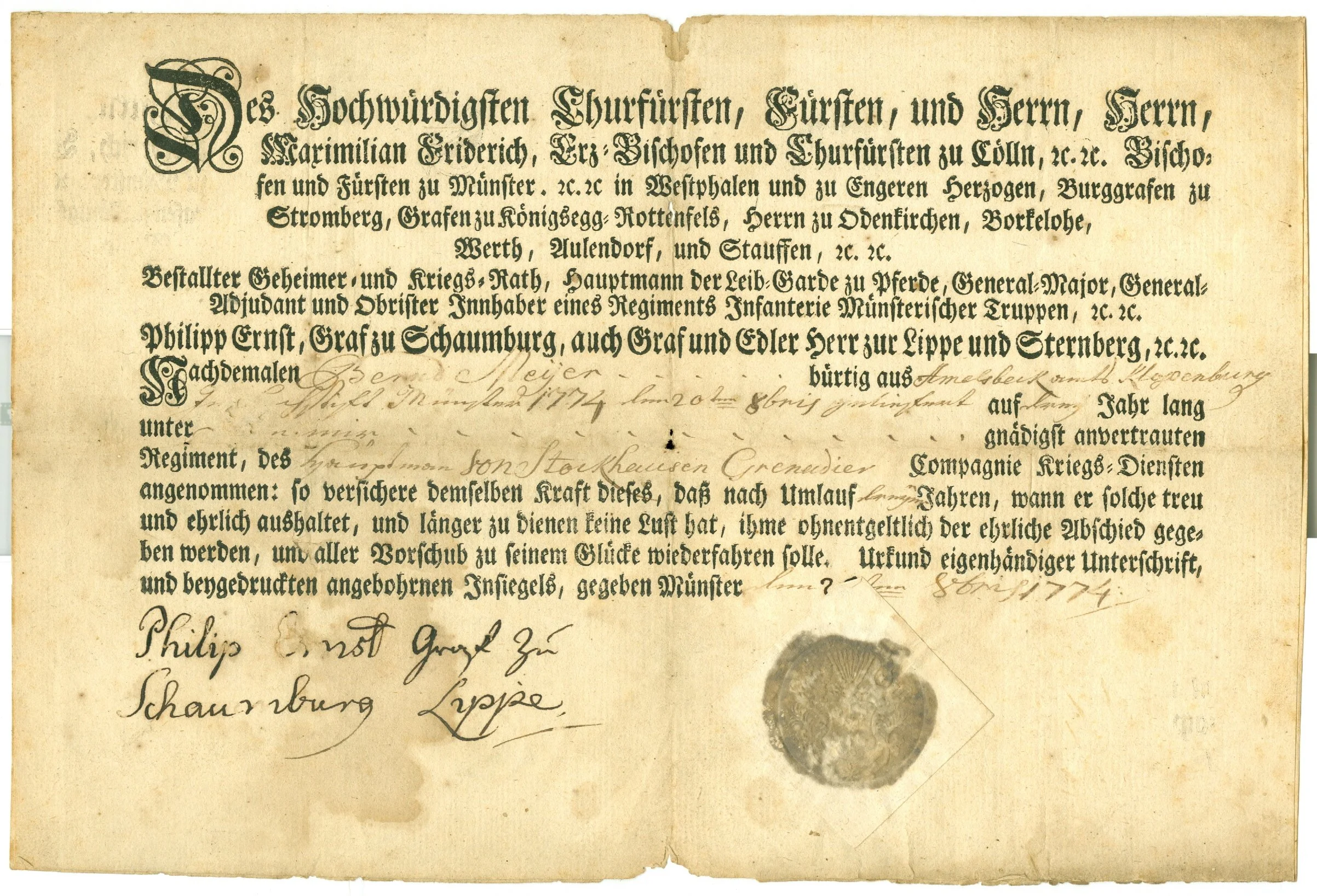

Ein „kurzer“ Einblick in die Geschichte von Wilhelm Meyer

Wahrscheinlich haben schon die Sippen und Familienverbände der germanischen Zeit diesen Ort als idealen Rückzugsplatz entdeckt: Die Hase im Osten und Norden als natürliches Hindernis, die nassen Wiesen, Sümpfe und Moore des alten Urstromtales im Süden - und nur vom Westen her ein schmaler Zugang zu einer Halbinsel, die man auch – wenn nötig – gut verteidigen konnte.

Zur Zeit Karls des Großen, also ca 770 n. Chr. wird hier auch schon eine feste Wohnanlage gewesen sein, denn im Zuge der Christianisierung und Zivilisierung des Osnabrücker Nordlandes wurde hier ein Meijer – Hof eingerichtet (lat.: maior = groß, bedeutend).

In jeder größeren Siedlung entlang der Hase wurden zur Stabilisierung und Markierung des Einflussgebietes des Bischofs von Osnabrück diese Meijer-Höfe eingerichtet, die die Aufgabe hatten Recht und Ordnung zu vertreten und vor allem als Gegenleistung für Schutz und Abwehr durch die Landeshoheit, Abgaben auch von den anderen Höfen im Dorf einzusammeln und an den Bischof, der auch zugleich Landesherr war, zu entrichten. Damals reichte noch der 10te Teil der Ernte… Dem Karl war auch bewusst, dass sein großes Reich nur mit kräftigen, gesunden Soldaten zu verteidigen war, so erließ er die „Kapitulare de Villis“, eine Anordnung welche Früchte, Obst und Kräuter anzubauen sind und wie Ackerbau und Waldwirtschaft betrieben werden soll, damit alle ein gutes und gesundes Leben führen konnten und zur Verteidigung seines Einflussgebietes genügend kräftige Männer vor Ort waren.

Der „Esch“ links neben der Hofeinfahrt ist ein Beleg dafür, dass hier seit über 1200 Jahren Ackerbau betrieben wird. Schriftliche Aufzeichnungen über die Bewohner dieses Gebietes aus dem Mittelalter gibt es wenig. Erst nach dem 30-jährigen Krieg werden Kirchenbücher geführt in denen 1677 ein Meinhardus Meijer verzeichnet ist, und seit der Zeit kann man das Leben unserer Vorväter auch lückenlos nachvollziehen.

Einer von ihnen, Hermann Gerhard Meijer, hat 1800 unser Haupthaus erbauen lassen, ein typisches niedersächsisches Bauernhaus wie es zu der Zeit üblich war. Individuelle architektonische Gestaltung war nicht üblich.

Die Größe des Bauernhauses richtete sich damals nach den Anteilen an der gemeinsamen Mark - wieviel Vieh gehalten werden durfte, dass auf die vom ganzen Dorf genutzten Wiesen, Heideflächen und Wald für die Eichelmast der Schweine aufgetrieben werden konnte.

Der Haupteingang des Hauses war das große Dielentor im Giebel. Auch das Vieh und die Erntevorräte gelangten hier ins Haus. Hinter dem Tor waren rechts und links die Pferdeställe, über den Pferdeställen die Knechtekammern. Schon befand man sich auf der großen Diele – up de Doal - wo zu beiden Seiten das Rindvieh in den Tiefställen untergebracht war. Hühner liefen herum und die tägliche Arbeit wie füttern, Korn dreschen und mahlen, fand hier statt. Direkt anschließend, ohne eine trennende Wand, war man schon am offenen Herdfeuer. Ein großer Tisch, Stühle und ein Schrank für Essgeschirr waren die wichtigsten Möbel.

Hier hatte das Haus auch zwei kleinere Seitentüren, - Neer`n Dörn - eine ging in den Garten und zum Brunnen, die andere zum Speicher und zum Schafstall. Hinter dem Herdfeuer waren die „beste Stoawnd“ und die Kammern (Upkoamern) mit den Durken (Betten hinter Schranktüren) und darunter ein kleiner kühler Keller für Butter, Käse, Sauerkraut und dergleichen. Jedes Bauernhaus in dieser Gegend war nach diesem Muster gebaut. Individuelles gab es nicht, nur in einem unterscheiden sich die Bauernhäuser: über dem großen Tor stehen die Namen der Erbauer, zusammen mit einem Sinnspruch oder Lebensmotto in den Eichenbalken eingeschnitzt. Auch über der“ Neer`n Dörn“ war oft ein kurzer Spruch. Das war die einzige persönliche Note der Erbauer, die den vielen Generationen, die danach in diesem Haus leben, hinterlassen wurde.

Um 1850 herum zerfielen die alten Ordnungen der Allmende Wirtschaft, der festen Größen der Höfe und der alten Strukturen im Dorf immer mehr. Die Allmende Flächen wurden aufgeteilt, große Forstflächen geschaffen und Heideflächen kultiviert.

Neue Siedlungshöfe entstanden außerhalb des alten Dorfes aber auch eine erste große Auswanderungswelle setzte ein. Überall gab es Veränderung aber auch die Möglichkeit die Lebensgrundlage individueller zu gestalten.

Auch auf unserem Hof gab es sie: der alte Speicher wurde zerlegt und an gleicher Stelle mit den wieder zu verwendenden Hölzern und Balken im rechten Winkel als neuer Kuh- und Schweinestall aufgebaut. Wenig später wurde die alte Scheune errichtet, um mehr Platz für Erntevorräte zu schaffen. 1920 wurde im Haupthaus der Wohnbereich durch eine Wand vom Viehbereich getrennt und vergrößert, ein Schornstein wurde eingezogen und eine Kochmaschine angeschafft.

Diesem „Neimoudsken Kroam“ war Wilhelms Urgroßvater gegenüber sehr kritisch eingestellt und er machte sich Sorgen, dass das alte Wissen vom Bau des Lehmbackofens in Vergessenheit geraten könnte.

Daraufhin hat er seinem Enkel, Wilhelms Vater, genaue Anweisungen hinterlassen, wie man einen solchen Ofen baut. „Eines Doages koamt de Lüe up dat Olde wer trügge“ Daran hat sich Wilhelms Vater erinnert und ihm verdanken wir heute die Möglichkeit leckeres Brot in einem Lehmofen backen zu können.

Das älteste Gebäude hier auf dem Hof könnte auch das alte Backhaus sein, in dem bis 1920 noch jede Woche überdimensionale Roggenbrote für Mensch und Pferd gebacken wurde - wenn Pferde schwer arbeiten mussten, reichte die Energie aus dem Heu nicht aus und sie bekamen „Perdebrot“ als Kraftfutter.

Auch in früheren Zeiten lebten schon mehrere Familien auf dem Hof, die Familie des Bauern mit den unverheirateten Knechten und Mägden im Haupthaus und mehrere Heuerlingsfamilien in kleineren Nebenhäusern. Das Heuerhaus vor dem Hof ist erhalten geblieben, ein weiteres Doppelheuerhaus stand dort, wo jetzt das Kreuz steht. Es ist 1950 wegen der neuen Straßenführung abgebrochen und, wo jetzt das Landhaus ist, als Landarbeiterhaus wieder aufgebaut worden.

Die Heuerleute zahlten übrigens keine Miete, konnten sogar auf den Flächen des Hofes eigenes Vieh halten und Acker und Garten bewirtschaften, mussten aber dafür 3 Tage in der Woche unentgeltlich auf dem Hof mitarbeiten. Buschen Bernd und Ida haben auf diese Weise noch bis 1988 hier bei uns auf dem Hof gelebt

Bis 1970 haben wir, wie es hier in dieser Gegend üblich war, Hühner, Milchkühe, Sauen und Mastschweine gehalten. Aber dann setzte sich auch bei uns die Spezialisierung durch. Zunächst auf Mastschweine und dann auf Kartoffelbau für die örtliche Pommes-Frites-Herstellung.

So mussten neue Hallen für die Kartoffellagerung und Sortierung gebaut werden aber trotzdem blieb der Charakter des Hofes mit dem alten Baumbestand bestehen und irgendwann war plötzlich das gesamte Hofgelände mit seinen alten Gebäuden unter Denkmalschutz gestellt.